En déplacement depuis jeudi soir sur le littoral, Bruno Retailleau a rencontré les élus locaux touchés par la crise migratoire. Soutiens financiers, …

Auteur/autrice : TerresConnect

-

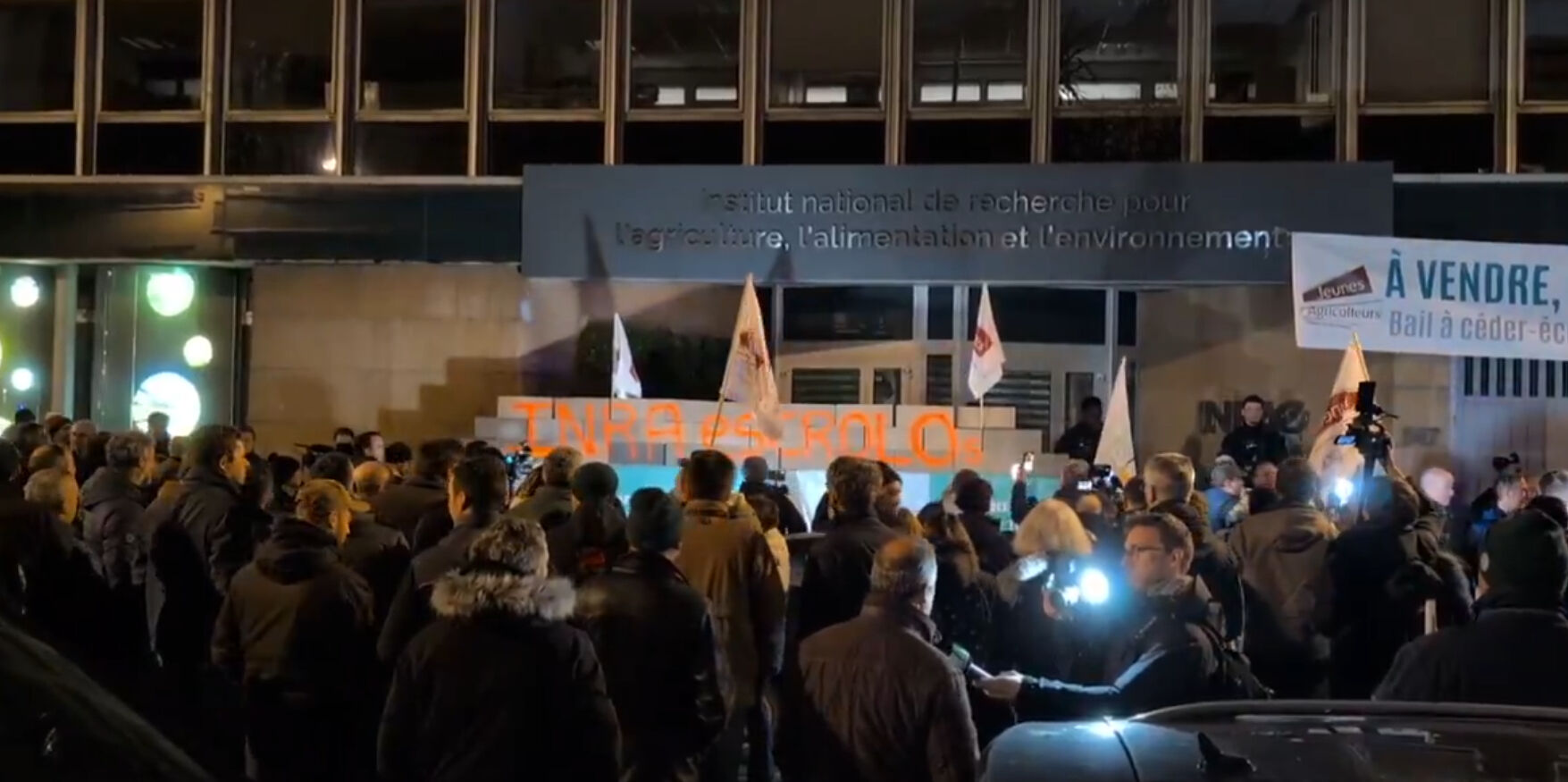

Des agriculteurs murent l’entrée de l’Inrae à Paris, la ministre condamne «avec la plus grande fermeté»

Plus d’une centaine de personnes sont rassemblées ce jeudi 28 novembre devant l’Institut national de la recherche agronomique à Paris, puis l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), pour dénoncer «les contraintes» et la «décroissance organisée».

-

Fertilisation azotée : « En fin de cycle, je module les apports en fonction des besoins de la culture et des conditions météo »

Fertilisation azotée : « En fin de cycle, je module les apports en fonction des besoins de la culture et des conditions météo »

Anonyme (non vérifié)

ven 22/11/2024 – 09:00

Quentin Pointereau est producteur de grandes cultures à Lugny-Bourbonnais, dans le Cher. Il utilise différentes technologies pour mesurer l’état de nutrition de cette plante et piloter la fertilisation de fin de cycle au plus près de leur besoin.

Cela fait de nombreuses années que nous pratiquons le pilotage de la fertilisation azotée sur l’exploitation.

Ma motivation à le faire est d’atteindre un optimum technico-économique mais aussi de diminuer mes émissions de gaz à effet de serre. La fertilisation est le premier poste d’émission en agriculture. Je pense qu’un jour il y aura des obligations en la matière, je préfère m’y préparer dès maintenant.

Mesurer l’indice de nutrition azotée

Depuis mon installation en 2017, j’utilise la pince N’Tester en blé. Aujourd’hui, j’utilise aussi le satellite (Spotifarm) et le drone pour ajuster les apports en colza et le dernier apport sur blé. Ces technologies donnent une vision globale du champ en mesurant à un instant T l’indice de nutrition azotée (INN) des plantes. Le drone permet de s’affranchir d’un temps couvert, qui gêne les prises de vue satellitaire, et d’effectuer le vol au bon stade (2 nœuds), au plus près de l’apport. Le FDGeda du Cher propose cette prestation. La limite reste la disponibilité du matériel, puisque tout le monde réclame son vol en même temps.

Moduler en fonction de la biomasse

Mon objectif est de pouvoir moduler les apports en fonction de la biomasse. Dans l’idéal, il faudrait aussi moduler en fonction du rendement en établissant une carte mais ma moissonneuse-batteuse n’est pas équipée pour effectuer de telles mesures. Je me base donc sur un objectif moyen de rendement à la parcelle que je réévalue si besoin en cours de campagne selon les conditions de l’année.

Adapter la stratégie en fonction du cycle de la plante

En début de campagne de fertilisation, je cherche à renforcer la biomasse là où ça pêche un peu, alors qu’en fin de cycle, mon objectif est d’apporter sur les zones où le potentiel de rendement est le meilleur.

Prendre en compte le stress hydrique et son impact sur le rendement

Pour piloter mes apports, je prends en compte le risque que présente le stress hydrique en fin de période. Grâce à des capteurs de rayonnement Sencrop, je mesure l’évapotranspiration des plantes, ce qui me permet de simuler la réserve utile de mes sols.

L’idée est, à la fois, d’éviter des apports qui ne seraient pas bien valorisés à cause des conditions sèches, mais aussi de les ajuster en fonction du potentiel de rendement qui se dégrade dans ces conditions.

Fractionner les apports pour répondre aux besoins de nutrition azotée des plantes

J’ai la chance d’avoir un parcellaire regroupé et un outil de travail qui me permettent de pratiquer le « biberonage » de mes cultures en fonction de leur besoin. Sur blé, je peux aller jusqu’à cinq fractionnements des apports. La modulation tourne souvent autour de 20 ou 30 unités en plus ou en moins.

EARL de la Quillerie, 140 ha (40 % de blé, 15-20 % de colza, 15-20 % d’orge et le reste en cultures diversifiées (pois-chiche, quinoa, fétuque et coriandre porte-graine…). Président de la FDGeda du Cher.Virginie Charpenet -

Fertilisation azotée du colza : « Nous arrivons à économiser 90 U/ha d’azote avec la modulation de dose »

Fertilisation azotée du colza : « Nous arrivons à économiser 90 U/ha d’azote avec la modulation de dose »

Anonyme (non vérifié)

mer 20/11/2024 – 09:00

Rémi Besnault est gérant de la SARL Agro Tech Environnement, une ETA basée à Cissé (86). Il pilote la fertilisation azotée des surfaces en colza qu’il gère avec un OAD basé sur l’imagerie satellite.

« L’ETA gère une vingtaine d’exploitations en délégation totale, soit 2 600 hectares. Nous travaillons en partenariat avec Néolis pour les approvisionnements et la collecte mais aussi pour la modulation de la fertilisation azotée avec l’outil Wanaka. 50% des hectares que nous gérons sont en modulation de dose, soient 600 hectares en blé, 300 en colza et 400 en orge. La force de l’ETA est d’avoir différents épandeurs pour faire de la modulation avec des engrais liquides ou solides. Nous commandons les cartes deux ou trois jours avant les épandages. Nous les recevons par mail et nous les copions sur une clé USB que nous branchons sur la console des automoteurs.

Les exploitations de nos clients sont toutes situées en zone vulnérable aux nitrates. Il est donc nécessaire de justifier la dose du troisième apport d’azote sur blé avec l’utilisation d’un OAD. Avant, nous utilisions la pince N-Tester, ce qui était chronophage compte tenu de la surface. La solution Wanaka a permis un gain de temps et davantage de précision. Sur colza, en règle générale, nous apportions 120 unités d’azote au second apport. Mais nous avons observé que si nous ne mettons que 30 unités en suivant les recommandations de l’outil Wanaka, nous obtenons les mêmes rendements (29 q/ha) à 1 ou 2 quintaux près. »

Marie-Christine Bidault -

![[Ravageur] Les insectes des grains stockés sont indésirables pour la commercialisation des récoltes](https://medias.reussir.fr/portail-reussir/styles/medium/azblob/2024-11/grandes-cultures-_rgc395_cult_fiche_insectesstock_sous_loupe_0.jpg.webp?itok=zGvaepwU)

[Ravageur] Les insectes des grains stockés sont indésirables pour la commercialisation des récoltes

[Ravageur] Les insectes des grains stockés sont indésirables pour la commercialisation des récoltes

Anonyme (non vérifié)

mar 19/11/2024 – 09:00

Charançon, capucin, silvain, tribolium… ces insectes coléoptères s’attaquent aux grains lors de leur stockage. Sans compter la teigne de la farine, un papillon…

Reconnaître ces insectes ne mesurant que quelques millimètres

Plusieurs insectes commettent des dégâts dans les grains stockés en silo, parmi lesquels de petits coléoptères mesurant quelques millimètres et reconnaissables à leurs élytres (ailes sclérifiées) et corps brun roux. Le charançon du grain (Sitophilus granarius) se distingue par son rostre. Tête et prothorax sont aussi longs que l’abdomen, ce qui n’est pas le cas de Tribolium confusum dont les antennes se terminent en massue. Autre coléoptère de forme voisine, le silvain montre six dents visibles de part et d’autre du prothorax. Chez une autre espèce, le capucin des grains, la tête est cachée sous le prothorax bombé. Charançon et tribolium ne volent pas au contraire des autres espèces.

De quelques millimètres de long, les larves de ces insectes diffèrent selon les espèces : semblable à un asticot (blanc et apode) pour le charançon, à de minuscules larves de hanneton chez le capucin, velues et mobiles pour le tribolium et le silvain. Pouvant être à l’intérieur des grains, les larves de charançon et de capucin sont quasiment invisibles. La présence de fragments de grains dans le stockage alerte sur la présence de ces insectes.

La source média référencée est manquante et doit être réintégrée.Le charançon des grains présente un rostre caractéristique. © Arvalis Divers moyens de lutte existent contre ces ravageurs

Détection : Pouvant être cachés, ces insectes peuvent être dépistés grâce à des sondes acoustiques qui détectent leur activité dans les grains et permettent d’en estimer la densité dans le silo. Des pièges sont utilisés pour déceler les formes libres circulant à faible profondeur dans le stock.

Nettoyage et désinsectisation : Avant le stockage, les cellules vides et les circuits du grain seront nettoyés pour éliminer les reliquats de grains et amas de poussière qui sont autant de refuges pour les insectes. Ce nettoyage pourra être complété par un traitement homologué des parois des cellules et du matériel avec un insecticide de contact, des poudres minérales comme de la terre de diatomée (autorisée en agriculture biologique) ou par fumigation. Des limites maximales de résidus sont fixées pour les produits chimiques. Pour améliorer la lutte par ventilation, un nettoyage des grains sera utile dès la récolte et au moment du stockage (nettoyeur séparateur) pour les débarrasser de leurs impuretés.

La source média référencée est manquante et doit être réintégrée.Le capucin des grains montre un prothorax bombé sous lequel la tête est partiellement cachée. © Arvalis Ventilation : Une stratégie de lutte repose sur le refroidissement des grains par ventilation en dessous d’une température où les insectes sont rendus inactifs. Une température basse peut même les tuer. Cet abaissement de température sera progressif et contrôlé par des mesures. Arvalis conseille le refroidissement en trois paliers successifs : 20 °C en été, 12 °C en automne et 5 °C en hiver.

Traitements curatifs : De moins en moins de produits chimiques sont autorisés pour le traitement des grains, a fortiori pour le stockage à la ferme et pour les productions de qualité sous cahier des charges. Leur utilisation est strictement réglementée avec l’intervention de professionnels. Basé sur l’utilisation de CO2 dans des big bag où sont stockés les grains, le procédé Nox montre une bonne efficacité mais il est onéreux. Des lâchers de micro-guêpes parasitoïdes constituent une option pour les denrées à forte valeur ajoutée.

La source média référencée est manquante et doit être réintégrée.Le prothorax du sylvain est dentelé. © Arvalis Cinq points clés sur les ravageurs du stockage

Charançon et capucin sont des ravageurs primaires du stockage, à savoir qu’ils consomment le grain lui-même. Silvain et tribolium sont des ravageurs secondaires se nourrissant des fragments de grain, de brisures, de son, de farine.

La teigne de la farine (Euphestia kuhniella) est un papillon de 20 à 25 mm d’envergure, de forme fine et de couleur grise à jaune pâle. Sa chenille (10-15 mm) produit des soies qui rendent impropres la farine et le son dont elle se nourrit.

Ces insectes sont spécifiques du stockage. Ils ne proviennent pas des champs récoltés. Leur présence dans les stocks représente un frein à la commercialisation des grains.

Leur capacité de reproduction est très élevée : en conditions optimales, une population est multipliée par 15 en 28 jours pour le charançon, par 50 pour la teigne et le silvain, par 60 pour Tribolium confusum…

Ces ravageurs supportent des conditions de sécheresse et des température élevées : moins d’1 % d’humidité relative pour la teigne de la farine, une température supérieure à 35 °C pour le capucin et une teneur en eau des grains à 8 %…

La source média référencée est manquante et doit être réintégrée.Le Tribolium a des antennes en massue. © Arvalis Christian Gloria